医療事務の資格はどれがいい?Yahoo!知恵袋から口コミを解説!

こちらでは、「たくさんある医療事務資格の中でどれがいいか分からない。」という方へ向けて、資格選びに必要な情報を解説します。

医療事務は、今、女性に人気の仕事です。

なぜなら、ライフイベントに左右されやすい女性にとって、柔軟に雇用形態を選べる仕事だから。(パート・正社員・派遣社員など。)

また、『年齢や学歴に関係なく誰でも受験できる資格』という事も人気の理由かもしれません。

ということで、医療事務の資格取得をお考えの方へ向けて、採用現場も知っている筆者の経験談も交えつつ知っておきたい情報をまとめてご紹介します。

・キャリアコンサルタント【国家資格保有】

・産業カウンセラー【資格保有】

企業内で人事・スタッフ育成を担当した経験から、30代でキャリアコンサルタントの資格を取得。40代で人材派遣会社へ転職した経歴を持つ。→もっと詳しく

医療事務の資格はどれがいい?Yahoo!知恵袋から口コミを引用してご紹介

まずは、15種類以上ある医療事務資格の中で、多くの方が疑問に思う医療事務の資格はどれを選ぶべきか?という点についてご紹介します。

以下はYahoo!知恵袋に掲載されている質問とそれに対する回答です

医療事務の資格をとるにはどこが一番いいですか?無料相談でヒューマンアカデミーの医療事務の説明会に行きました。が、やはりうちが一番適なことを言います(当然ですが)ただ値段が高いです ちょっと良いコースだと約32万円かかります。就職も斡旋しているとのことですが。ニチイ学館だと9万円ぐらいで資格がとれるのにと考えると(就職率はニチイ学館が一番だとききます)あまりに高くびっくりしています。今はニチイ学館に心が傾いています。医療事務の資格は民間資格であり国家資格でないぶん、医療事務に就職するきっかけをつくるだけにすぎず実際は働いてこそキャリアをつむものだと聞きました。詳しく知っている方どうかアドバイスをお願いします。

Yahoo!知恵袋より引用

未経験ですと、資格があっても就職が難しいのが現実です…。 ヒューマンアカデミーとニチイとでは、目指す資格が変わってくると思います。 医療事務の資格はいろいろな種類がありますので、どの資格を取りたいか決めてからが良いと思います。 ニチイのメディカルクラーク2級は合格率が6割と比較的簡単な方です。 就職率が良いのは、資格取得後そのままニチイの派遣として働く人が多いからだと思いますよ。 ニチイの派遣は…時給が安いです…。 メディカルクラークに合格すると50円だけ時給が上がります…ようするに資格がなくても良いわけです。 ヒューマンアカデミーでは、診療報酬請求事務能力認定試験を目指す講座があります。 これは知名度のある資格で、合格率は3割と難しいですが…資格手当てがでることもあるようです。 32万のコースはパソコンとかもやるのではないでしょうか?? 特定のソフトの勉強をしても実際に就職するところが違うソフトですとあまり意味がないです…。 普通にエクセルやワードができるくらいの方であれば、必要ないと思います。

Yahoo!知恵袋より引用

キャリアコンサルタントとしての私の意見

医療事務資格は国家資格がなく、すべて民間資格です。

各機関が自前で医療事務資格をつくり、自前の通信講座で勉強させ、認定する資格ビジネスが横行しています。

ですので、簡単な医療事務資格は、合格させるための資格です。だから合格しやすいのです。

でも、よくお考えください。

かんたんな資格は、かんたんなので、誰でも取得できます。

では誰でも持っている資格を武器に、仕事を得られると思いますか?

私は、簡単な資格を武器に就職しようとする方のお話をキャリアコンサルタントとして伺ってきましたが、そのような方々は、当然お仕事が決まらず、苦しんでおられます。

では、医療事務資格でどれを取得するべきか?

ということで、私の見解をご紹介します。

おすすめ医療事務資格は『診療報酬請求事務能力認定試験』です

『診療報酬請求事務能力認定試験』は、医療事務資格としては最高峰の資格です。

ちなみに「在宅受験OK」で「合格率70%以上」の医療事務資格が多い中で、「在宅受験はNG」ですし、「合格率も30%台」と低く、難易度も高いです。

だからこそ取得する意味があるといえます。

また、内閣府が認める『公益財団法人』の『日本医療保険事務協会』主催の資格という点も、その他の資格認定機関と一線を画する点かもしれません。

『診療報酬請求事務能力認定試験』は、指導校や資格通信講座に関係なく受験でき、公正な評価が得られ、実際の医療従事者からの評価も高いです。

さらに採用でも有利になり、資格を保持することで手当が付くこともあるため収入を増やすのに役立つという点もおすすめのポイントです。

かんたんな医療事務資格は入門資格

とはいえ未経験初心者の場合はいきなり難しい資格を目指すことが困難な方もいらっしゃいます。

その場合に「初心者向けの簡単に取得できる医療事務資格もある」という捉え方で良いかと思います。

つまり、簡単な資格を取得するのは最初から『診療報酬請求事務能力認定試験』を合格できない方のためということです。学力には個人差がありますので。

採用の現場を知っている筆者の経験から申し上げますと、十分な経験があるか、もしくは20代の方でなければ、「未経験&簡単な資格だけ」では採用は厳しいのが現状です。

↓ニチイやユーキャンの資格を取得した方の実際の声

『診療報酬請求事務能力認定試験』の資格を目指せる在宅講座は以下のの2社のみです。

医療事務資格を5つ比較してご紹介します

医療事務資格でおすすめの資格が『診療報酬請求事務能力認定試験』ということが分かりました。

では、その他の資格と『診療報酬請求事務能力認定試験』を比較してみるとどのような位置づけなのか?

もう少し詳しく知りたい方へ向けて、次は主要な医療事務資格について簡単にご紹介していきます。

ちなみに医療事務の資格は『国家資格』が存在しないため、各医療団体や資格団体が、独自に資格をつくり、独自に認定しています。

ということで、以下で『主な医療事務の資格』5つを、簡単にご紹介していきます。

医療事務資格の種類と認定機関

※ 【目指す医療事務資格名】→資格を認定する機関名

それぞれの医療事務資格を1つ1つ簡単にご紹介します。

1,【医療事務】一般財団法人 日本能力開発推進協会

目指す資格:医療事務

認定機関:一般財団法人 日本能力開発推進協会

受験資格:一般財団法人 日本能力開発推進協会の認定教育機関のカリキュラム修了者(終了後1年以内)

→キャリカレの資格講座を受講した人

試験:随時(在宅受験)

試験内容:不明(診療報酬請求事務業務・医療機関の受付業務・院内コミュニケーションなどの能力の審査。)

合格率:不明

特徴:『キャリカレの資格講座を受けた人のみ』受験できる資格試験。

取得できる資格講座:キャリカレ

2,【医療事務認定実務者(R)】特定非営利活動法人 全国医療福祉教育協会

目指す資格:医療事務認定実務者(R)

認定機関:特定非営利活動法人 全国医療福祉教育協会

受験資格:なし

試験日程:在宅受験 年12回(毎月末の日曜日)

会場受験 対象の通学受講生は授業・講座を実施している認定機関が設定する試験日に学校、スクールの教室等で受験できます。

試験内容:学科試験:マークシート方式30問(4択問題)

実技試験:マークシート方式(レセプト作成外来1症例 4択問題)

合格率:70%前後

特徴:医療機関における各種制度、診療報酬に関わる知識、作成技能、医療事務業務の流れ、接遇とマナーなどを審査する試験。

取得できる資格講座: ユーキャン ![]() ヒューマンアカデミーたのまな

ヒューマンアカデミーたのまな

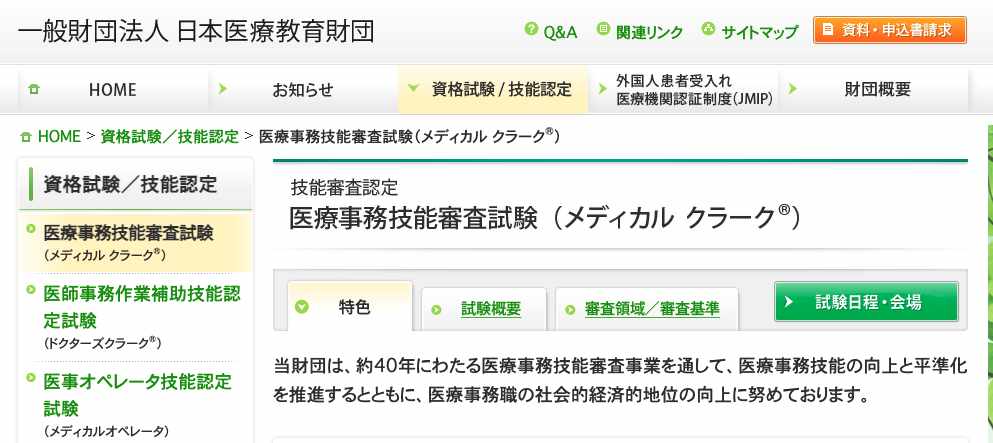

3,【医療事務技能審査試験(メディカル クラーク®)医科】一般財団法人 日本医療教育財団

目指す資格:医療事務技能審査試験(メディカル クラーク®)医科

認定機関:一般財団法人 日本医療教育財団

受験資格:なし

試験:年12回(毎月)

試験内容:【実技1】患者接遇:筆記(記述式) 2問50分

【学科試験】医療事務知識 筆記(択一式) 60分25問

【実技2】診療報酬請求事務:診療報酬明細書点検 4問70分

合格率:67.9%

特徴:医療保険制度、高齢者医療制度、共匪負担医療制度、介護保険制度、医療法規一般、医療業務、医事課患者応対、診療報酬請求業務などを審査する試験。共通問題と希望科目を選択できる問題がある。

取得できる資格講座:ニチイ or ハローワークの職業訓練

関連

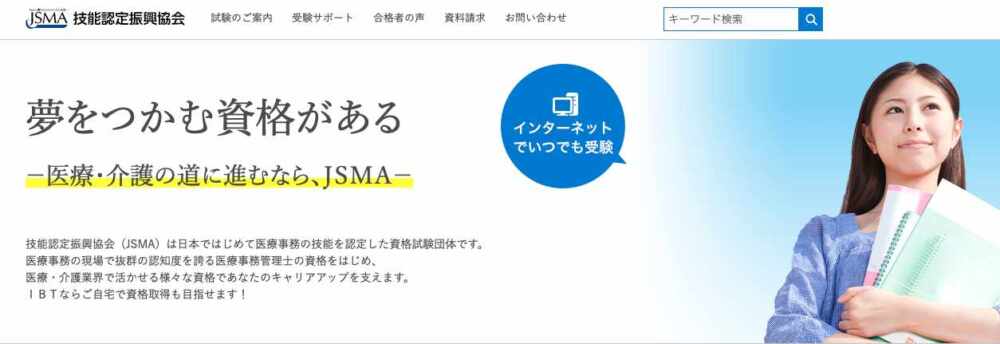

4,【医療事務技能認定試験】技能認定振興協会

目指す資格:医療事務技能認定試験

認定機関:株式会社 技能認定振興協会

受験資格:なし

試験日程:年6回 (1月・3月・5月・7月・9月・11月) 在宅受験 or 会場受験

受験資格:なし

試験内容:学科試験40問 実技試験10問 ※全て択一式

合格率:85%

特徴:テキストを見ながら受験。レセプト作成を素早く作成できるかを問われる試験。

取得できる資格講座:ソラストの医療事務講座

5,【診療報酬請求事務能力認定試験(医科)】公益財団法人 日本医療保険事務協会

目指す資格:診療報酬請求事務能力認定試験(医科)

認定機関:公益財団法人 日本医療保険事務協会

試験日程:各会場にて、年2回(7月、12月)日曜日または祝日(在宅受験なし)

受験資格:なし

試験内容:学科試験・・・計20問(5者択一式)

実技試験・・・カルテからレセプト(診療報酬明細書)を作成 外来・入院から各1問

合格率:30.1%

特徴:診療報酬請求業務(レセプト業務)の知識・スキルが問われる試験。

医療事務資格では最高峰の資格。採用者からの評価が高く、手当が付く場合も。

転職の為に取得するならこちらを取得するべき。

取得できる資格講座: ヒューマンアカデミーたのまな or フォーサイト

いかがでしょうか。5つの医療事務資格を簡単にご紹介しました。

取得したい資格は決まりましたか?

決まったら、次は医療事務資格を取得するために必要な情報を簡単にご紹介します。

診療報酬請求事務能力認定試験の通信講座はこの2社のみ!

医療事務資格の難易度と勉強期間

ところで、医療事務の資格ってどのくらい難しいの?

簡単な資格と難しい資格はどのくらい違うの?

医療事務資格の合格率は30%〜90%

上述ですでにご紹介しましたが、医療事務の難易度は資格によります。

簡単な医療事務資格なら70%〜90%前後です。

上述でご紹介したおすすめの『診療報酬請求事務能力認定試験』の場合は30%くらいです。

取得期間は3ヶ月〜1年くらい

勉強期間は、一番難易度が高い『診療報酬請求事務能力認定試験』の場合でご紹介しますと、資格講座で最短3ヶ月。

独学なら1年くらいでしょう。

参考

一番難易度の高い『診療報酬請求事務能力認定試験』の合格のポイント

例えばですが、『診療報酬請求事務能力認定試験』の合格のポイントは、医療費の計算や診療報酬請求(レセプト業務)作成です。

内容を理解していなければ、試験では答えを導き出せません。

とはいえ、司法試験などの難関試験ではありません。真面目に勉強すれば取得できる資格です。

ただし、全くの初学者の場合、いきなり取得が難しい方もいらっしゃるでしょう。(個人差があるので一概には言えません。)

その場合は、簡単な資格から取得し、その後『診療報酬請求事務能力認定試験』を目指すという方法もあります。

ヒューマンアカデミーたのまなに、簡単な『医療事務認定実務者(R)』と難しい『診療報酬請求事務能力認定試験』を段階的に学べる資格講座もあるので、気になる方は参考にしてみてください。

『診療報酬請求事務能力認定試験』の資格を目指せる在宅講座は以下のの2社のみです。

診療報酬請求事務能力認定試験の通信講座はこの2社のみ!

医療事務資格の取得方法

医療事務資格の取り方としては、『勉強して→受験』これだけです。

『いや、それは分かってる。』

ですよね。笑

みなさんが知りたいのは、具体的な『勉強方法』と、『受験方法』ということですよね。

医療事務資格の勉強方法

資格取得の勉強方法は、

- 独学でテキストを購入して勉強する。

- ハローワークの職業訓練を受ける。

- 資格講座へ申し込む。

この3択になります

資格講座にも、『通学』と『テキスト中心の通信講座』や、『スマホ中心のオンライン講座』など、最近は様々です。

資格講座を選ぶならば、その資格講座がどんな勉強法で、自分に合っているものなのかも確認しましょう。

しかも、スマホで視聴ならスキマ時間で勉強が可能です。

診療報酬請求事務能力認定試験の通信講座はこの2社のみ!

医療事務資格の受験方法

受験方法は、希望の資格試験を主催している協会や団体へ申し込みして申請します。(上述でご紹介しました。)

受験の流れは、選ぶ医療事務資格によって若干違います。

ちなみに、『診療報酬請求事務能力認定試験』の場合は、申し込みをし、受験料を支払ってから受験票を受け取り、受験日に指定会場へ出向き→受験という流れです。

申し込み→入金→受験票の発行→受験→合否通知→認定書の交付

手続きや受験料や会場などは、必ず試験を主催している協会や団体のホームページで確認をしてください。

医療事務資格は、在宅受験が可能な医療事務資格がほとんどです。

ちなみに、おすすめの『診療報酬請求事務能力認定試験』の医療事務資格は、各都市に設けられた受験会場で受験します。

医療事務資格取得の費用

ところで、医療事務の資格講座って、いくらくらいかかるの?

一般的な目安を知っておきたいな。

勉強することより、『資格取得の費用』が気になる方もいらっしゃいますよね。

ということで、一般的な医療事務資格を取得する費用について簡単にご紹介します。

医療事務資格取得にかかる費用のめやす

- 独学費用見積もり・・・30,000円くらい

- ハローワーク・・・およそ20,000円くらいは自己負担。(講座によっては、20万〜30万かかるものもあるので、ご自身で受講する自己負担額を確認してください。)

- 医療事務の通信講座(在宅)の平均的な費用・・・20,000〜70,000円くらい

独学の場合なら、『テキスト代+受験料』だけ。

ちなみにテキスト代は、1冊2,000円くらいから。教科書的な本と過去問題集くらいは必要ですね。

さらに医療事務資格の場合は『診療点数早見表』が受験の際に必要です。

となると15,000円〜20,000円。プラス受験料が10,000円と見積もるとトータルで30,000円ほどです。

もし、資格講座を受けるのであれば、20,000〜60,000円くらいが、医療事務資格講座の相場となります。

資格試験の受験料は、資格講座込みの場合と別の場合とあります。

医療事務資格取得は独学が可能か?

ここまで、医療事務の資格講座について、駆け足で見てきました。(表現が古い笑)

ところで、医療事務の資格って独学ってできるの?

いえ、すべての資格取得について誰もが『独学できないか?』をお考えになるのではと思います。

結論を先に申し上げれば、医療事務資格なら独学も可能です。

独学できても資格講座がおすすめのワケ

ですが、初学者なら資格講座を申し込んだほうが懸命かもしれません。

なぜならば、医療事務の資格の勉強は、専門知識を学びます。素人が分からない点を独りで調べて、答えを導き出すのには時間がかかります。

そもそもネットで調べた情報が正しく、最新の情報か?といえば、ちょっと心配ですよね。

ということで、『時短+正確』という点から考えると、独学より資格講座の方が、効率的に資格取得できます。

診療報酬請求事務能力認定試験の通信講座はこの2社のみ!

医療事務資格をハローワークで取得するには

ハローワークでも医療事務資格の勉強ができます。

『えーじゃあ、それでいいいじゃん』

そうなんですよね。もしハローワークでお値打ちに資格取得できるのなら、それに越したことはありません。

ハローワークはデメリットや条件もある。

実は、ハローワークの職業訓練には、諸々条件があるのです。

- 通学しなければならない点。(通信講座に対応している場合もあり。)

- 希望の医療事務資格を取得できる講座ばかりではない。(講座内容が市町村による。)

- 申込者が殺到して、なかなか受講できないこともある。

- 日程が決まっている。

- ハローワークで申し込み→『受講するに値する人物か?』の審査があり認定を受けなければならない。

- 受講には条件がある。(必ず受講した講座の仕事に就職することなど。)

ということで、在宅で勉強でき、何の制約もない「通信講座」を選択する方がいらっしゃるのもうなずけます。

また、医療事務の講座を受ければ、希望の資格取得ができる講座ばかりではないですし、必ずしも無料の講座ばかりではないので、ご自身で確認を必ずしましょう。

おすすめの医療事務資格の通信講座

ところで医療事務の資格講座って色々あるけど、どれがいいの?

ということで、『おすすめの医療事務通信講座』をご紹介します。

繰り返しますが、たくさんある医療事務資格の中でおすすめは『診療報酬請求事務能力認定試験』の資格です。

医療事務資格としては難易度が高いですが、実際に手当が付いたり、転職での評価につながります。

また、『診療報酬請求事務能力認定試験』の資格を取得するための通信講座は、自前でつくった資格を取得させる通信講座ではありませんので、その辺りも信頼して選べます。

選べる資格講座は「たのまな」と「フォーサイト」

診療報酬請求事務能力認定試験の通信講座はこの2社のみ!

参考

医療事務 記事一覧

-

【調剤薬局事務資格】7社の通信講座を比べてみました!

-

医療事務の資格はどれがいい?Yahoo!知恵袋から口コミを解説!

-

未経験OK!おすすめ求人サイト【医療事務・調剤薬局事務】

-

調剤薬局事務の仕事って?医療事務や介護事務との違い

-

【調剤薬局事務】独学 vs 通学 vs 資格講座

-

最新【医療事務】独学におすすめのテキスト10選 診療報酬請求事務能力認定試験

-

医療事務「ニチイ」vs「ユーキャン」を比較!私のおすすめもご紹介

-

【口コミ悪い!?】ヒューマンアカデミーたのまな医療事務の講座を詳しく解説します!

-

フォーサイトvsたのまな「診療報酬請求事務能力認定試験」おすすめ通信教育講座を比較!

-

フォーサイト【評判悪い!?】医療事務の口コミとメリット・デメリットをご紹介!

-

【独学vs通信講座】おすすめの医療事務資格の取得方法

-

ハローワークで「医療事務資格」って取得できるの?

-

【医療事務認定実務者®】ユーキャン vs ヒューマン通信講座を比較してみました!

さいごに:医療事務資格は「診療報酬請求事務能力認定試験」がおすすめです

いかがでしたでしょうか。人気の医療事務の資格について、取得する前にまずは知っておきたい情報をまとめ、ご紹介しました。

医療系の仕事は、女性が年齢を気にせず働ける業界です。

そんな中で、医療事務仕事は、年齢を重ねても体力的に続けられますし、育児や介護がある方など、それぞれの生活スタイルに合わせた雇用形態や働き方も可能です。

ぜひこちらを参考にしていただき、医療事務の資格を取得して、あなたの転職を成功させてくださいね。

診療報酬請求事務能力認定試験の通信講座はこの2社のみ!